Ein Gastbeitrag von schriftstueckwerk zum Literaturnobelpreis an Bob Dylan

Dass jede neue Entscheidung der Schwedischen Akademie in den Feuilletons zerpflückt wird, hat ja schon Tradition. Wenn das Echo auf die diesjährige Literaturnobelpreisverleihung an Bob Dylan für diese Maßstäbe auch schon fast überraschend einvernehmlich ist, befürchten doch manche aus diesem Anlass gleich nichts weniger als das Ende aller Literatur. Bevor man sich zu solchen apokalyptischen Visionen versteigt, sollte man vielleicht doch noch einmal all die verzwickten, rauschhaften, trügerisch simplen, verschlüsselten, entwaffnend direkten, ironischen, lakonischen Verse eines zweiten Blickes würdigen, die den mindestens ebenbürtigen Gegenpart zur Musik in Dylans Schaffen bilden.

Bob Dylans Texte als performative Literatur greifen zurück bis in die Zeit der mündlichen Tradition, der antiken Ependichter, der keltischen Barden, der mittelalterlichen Bänkelsänger – hier hat auch die Blues- und Folktradition mit ihrer stetigen Variation bekannter Muster und Inhalte, ihrem ständigen Umwandeln, Sich-zu-eigen-Machen, Weiterspinnen und Neuzusammensetzen ihre geistigen Wurzeln; sie sind in ihren Ausdrucksformen geschult an Dichtern der „alten Welt“ wie Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Gerard Manley Hopkins, Bert Brecht und Dylan Thomas (von dem der junge Robert Allen Zimmermann immerhin seinen Künstlernamen entlehnte); und sie schöpfen mit vollen Händen aus dem genuin amerikanischen Gemenge aus Bibel, Volkslegenden und Popkultur. Als würden sich Judas Ischariot und Billy The Kid in New York auf eine Cola treffen.

Aus dieser Kombination und dem leicht verdrehten Hirn des jungen Songpoeten, das wie ein Schwamm all diese Einflüsse aufgesogen hatte, entsprangen Texte, die in Zeiten von „Love Me, Do“, „Please Please Me“, „I Wanna Hold Your Hand“ (ohne dabei im mindesten an der musikalischen Genialität der Beatles rütteln zu wollen) in puncto Inhalt, Komplexität, poetischer Durchformung und schierem Umfang jeden gewohnten Rahmen sprengten. Songs wie „Masters Of War“, „A Hard Rain‘s A-Gonna Fall“, „Chimes Of Freedom“ oder „Gates Of Eden“ waren damals unerhört – Stücke voll von surrealen Bildern, flammenden Appellen, bitteren Anklagen, voll von beißendem Humor, vertrackten Anspielungen und Zitaten. Und als Dylan sich aus der einengenden weil arg puristischen Folkszene löste, die Stratocaster einstöpselte und die Verstärker aufdrehte, drang er noch einmal in neue Dimensionen vor und haute den Hörern elf-, zwölfminütige Kunstwerke wie „Desolation Row“ und „Sad-Eyed Lady Of The Lowlands“ um die Ohren, die einen ganz eigenen Kosmos aus Dichtung, Blues, Folk, Rock und Pop eröffneten, ohne sich um eine klare Einordnung in eine dieser Kategorien zu scheren.

Also: Auch wenn es da noch den einen oder anderen ewigen Kandidaten gibt, der es wohl ebenso oder unter Umständen gar noch mehr verdient hätte, der erste US-amerikanische Preisträger seit 1993 zu werden – der Literaturnobelpreis an Bob Dylan? Kann man machen. Höchstens die Buchhandlungen werden vielleicht Schwierigkeiten haben, ihre Auslagen entsprechend zu bestücken. Es ist ja wirklich nicht so, als gebe es von und vor allem über Bob Dylan nicht mehr als genug Gedrucktes. Doch das Hauptwerk dieses Dichters findet eben doch anderswo statt.

Wer sich aus diesem Anlass ganz neu oder wieder mit Dylan beschäftigen möchte, wird sicher dennoch fündig werden. Als Anregung für den, der welche sucht, erlaube ich mir, hier mal meinen ganz persönlichen multimedialen Büchertisch auszubreiten.

Bob Dylan: Chronicles Vol. 1 (KiWi Paperback, 2008, ISBN 978-3-462-04052-4, €8,99)

Bob Dylan schreibt seine Autobiographie! Eigentlich eine Überraschung, bedenkt man, wie unwillig und ausweichend Dylan ansonsten mit Nachforschungen über seine Persönlichkeit umgeht, wie quecksilbrig und unvorhersehbar er über seine gesamte Karriere hinweg Rollen, Masken, Identitäten, und auch Meinungen, Positionen, Haltungen gewechselt hat, wie wenig Angst vor dem Selbstwiderspruch er dabei hatte. Nicht überraschend ist der Stil: flüssig, witzig, lakonisch, poetisch, manchmal etwas sprunghaft. Auch wenn ich die Übersetzung gelesen habe: Wer des Englischen mächtig ist, dem empfehle ich die Originalfassung. Dylans Welt und Schreibe sind so getränkt von Amerika, dass man ihm auf Deutsch einfach nicht ganz nahekommt – noch nicht einmal so nahe, wie er einen selbst eben lässt.

Bob Dylan schreibt seine Autobiographie! Eigentlich eine Überraschung, bedenkt man, wie unwillig und ausweichend Dylan ansonsten mit Nachforschungen über seine Persönlichkeit umgeht, wie quecksilbrig und unvorhersehbar er über seine gesamte Karriere hinweg Rollen, Masken, Identitäten, und auch Meinungen, Positionen, Haltungen gewechselt hat, wie wenig Angst vor dem Selbstwiderspruch er dabei hatte. Nicht überraschend ist der Stil: flüssig, witzig, lakonisch, poetisch, manchmal etwas sprunghaft. Auch wenn ich die Übersetzung gelesen habe: Wer des Englischen mächtig ist, dem empfehle ich die Originalfassung. Dylans Welt und Schreibe sind so getränkt von Amerika, dass man ihm auf Deutsch einfach nicht ganz nahekommt – noch nicht einmal so nahe, wie er einen selbst eben lässt.

Diverse: Bob Dylan Revisited (W. W. Norton & Co., 2009, ISBN 978-0-393-07617-2, $24,95)

13 Zeichner setzen Songtexte von Dylan in Zeichnungen um – fast ganz klassisch in kohlegezeichnetem Schwarzweiß oder beinahe fotorealistischem Bleistift, expressiv bunt oder alptraumartig collagenhaft, als Cowboycomic oder Bilderbuch, bis hin zur Karikatur, mal konkret, mal fast halluzinatorisch. Zeichenstile und Herangehensweisen, die so unterschiedlich und vielschichtig sind wie Dylans Songs und Phasen, zwischen alttestamentarisch und avantgardistisch, zwischen albern und apokalyptisch. Auch hier ist die Originalausgabe empfehlenswert. Bei allen Bemühungen der deutschen Ausgabe um eine Übersetzung der Lyrics: Sorry, das funktioniert einfach nicht. Die zeichnerische Umsetzung aber sehr wohl.

13 Zeichner setzen Songtexte von Dylan in Zeichnungen um – fast ganz klassisch in kohlegezeichnetem Schwarzweiß oder beinahe fotorealistischem Bleistift, expressiv bunt oder alptraumartig collagenhaft, als Cowboycomic oder Bilderbuch, bis hin zur Karikatur, mal konkret, mal fast halluzinatorisch. Zeichenstile und Herangehensweisen, die so unterschiedlich und vielschichtig sind wie Dylans Songs und Phasen, zwischen alttestamentarisch und avantgardistisch, zwischen albern und apokalyptisch. Auch hier ist die Originalausgabe empfehlenswert. Bei allen Bemühungen der deutschen Ausgabe um eine Übersetzung der Lyrics: Sorry, das funktioniert einfach nicht. Die zeichnerische Umsetzung aber sehr wohl.

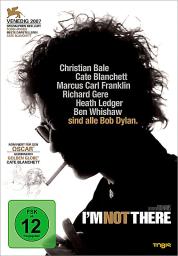

Todd Haynes: I‘m Not There (2008)

Und noch eine Beschäftigung mit Dylan in verschiedenen Facetten, diesmal im Film. Todd Haynes hatte zuvor schon mit „Velvet Goldmine“ über den Glamrock der 70er Jahre sein Faible für Filme über musikalische Themen gezeigt. Den Titel gibt ein unvollendetes Stück Dylans, das als Demoaufnahme im Besitz von Neil Young auftauchte. „I‘m not there“ ist aber auch Programm: Keiner der sechs Protagonisten ist Bob Dylan – sie alle verkörpern einen Aspekt von ihm, eine Phase, eine Identität, die der schwer fassbare Dylan im Laufe seiner langen Karriere angenommen hat. Damit kreist der Film immer auch etwas um eine leere Mitte, das aber grandios. Ein bisschen auskennen sollte man sich schon mit Dylans Leben und seinen Songs, um folgen zu können. Doch die nähere Beschäftigung lohnt sich. Großartige Schauspieler (neben den sechs Hauptakteuren Christian Bale, Cate Blanchett, Marcus Carl Franklin, Richard Gere, Heath Ledger und Ben Whishaw auch noch Charlotte Gainsbourg, Julianne Moore und Bruce Greenwood), ein Bilder- und Detailreichtum, der einen auch beim Wieder- und Wiedersehen immer noch Neues entdecken lässt, und nicht zuletzt die Neuinterpretationen von etlichen Dylansongs durch eine illustre Musikerriege für den Soundtrack machen „I‘m Not There“ zu einem Bio-Pic der ganz besonderen Art.

Und noch eine Beschäftigung mit Dylan in verschiedenen Facetten, diesmal im Film. Todd Haynes hatte zuvor schon mit „Velvet Goldmine“ über den Glamrock der 70er Jahre sein Faible für Filme über musikalische Themen gezeigt. Den Titel gibt ein unvollendetes Stück Dylans, das als Demoaufnahme im Besitz von Neil Young auftauchte. „I‘m not there“ ist aber auch Programm: Keiner der sechs Protagonisten ist Bob Dylan – sie alle verkörpern einen Aspekt von ihm, eine Phase, eine Identität, die der schwer fassbare Dylan im Laufe seiner langen Karriere angenommen hat. Damit kreist der Film immer auch etwas um eine leere Mitte, das aber grandios. Ein bisschen auskennen sollte man sich schon mit Dylans Leben und seinen Songs, um folgen zu können. Doch die nähere Beschäftigung lohnt sich. Großartige Schauspieler (neben den sechs Hauptakteuren Christian Bale, Cate Blanchett, Marcus Carl Franklin, Richard Gere, Heath Ledger und Ben Whishaw auch noch Charlotte Gainsbourg, Julianne Moore und Bruce Greenwood), ein Bilder- und Detailreichtum, der einen auch beim Wieder- und Wiedersehen immer noch Neues entdecken lässt, und nicht zuletzt die Neuinterpretationen von etlichen Dylansongs durch eine illustre Musikerriege für den Soundtrack machen „I‘m Not There“ zu einem Bio-Pic der ganz besonderen Art.

Martin Scorsese: No Direction Home (2005)

Wer es lieber etwas sachlicher mag, darf sich getrost Martin Scorseses Dokumentation über den Meister zuwenden: Aus einem der von Dylan selten gewährten Interviews, einer Fülle an weiteren Gesprächen mit Weggefährten wie Joan Baez, Dave Van Ronk, Liam Clancy, Pete Seeger (die waren damals alle noch am Leben) und vielen mehr, Konzertausschnitten und zahlreichen Griffen in die umfangreichen Folkmusikarchive der USA stellt Scorsese ein Porträt des jungen Dylan von den Anfängen bis zu seinem legendären Motorradunfall 1966 und dem folgenden (vorläufigen) Rückzug aus der Öffentlichkeit zusammen. Man erfährt von den Zeitzeugen Details und Anekdoten aus erster Hand über Dylans Weg von der kalt-kargen „Iron Range“ in Minnesota über seine ersten Erfolge im New Yorker Greenwich Village, bis hin zur schon groteske Züge annehmenden weltumspannenden Hassliebe, die die Fans dem megahippen Superstar Mitte der Sechziger entgegenbrachten. Auf weit über drei Stunden Spielzeit keine Sekunde langweilig!

Wer es lieber etwas sachlicher mag, darf sich getrost Martin Scorseses Dokumentation über den Meister zuwenden: Aus einem der von Dylan selten gewährten Interviews, einer Fülle an weiteren Gesprächen mit Weggefährten wie Joan Baez, Dave Van Ronk, Liam Clancy, Pete Seeger (die waren damals alle noch am Leben) und vielen mehr, Konzertausschnitten und zahlreichen Griffen in die umfangreichen Folkmusikarchive der USA stellt Scorsese ein Porträt des jungen Dylan von den Anfängen bis zu seinem legendären Motorradunfall 1966 und dem folgenden (vorläufigen) Rückzug aus der Öffentlichkeit zusammen. Man erfährt von den Zeitzeugen Details und Anekdoten aus erster Hand über Dylans Weg von der kalt-kargen „Iron Range“ in Minnesota über seine ersten Erfolge im New Yorker Greenwich Village, bis hin zur schon groteske Züge annehmenden weltumspannenden Hassliebe, die die Fans dem megahippen Superstar Mitte der Sechziger entgegenbrachten. Auf weit über drei Stunden Spielzeit keine Sekunde langweilig!

Zu guter Letzt noch ein Wort zur Musik: Bei Empfehlungen zu Dylans Alben weiß man kaum, wo anfangen und wo aufhören. Wer sich etwas für ihn interessiert, nennt sowieso zumindest die frühen Alben ab „The Freewheelin’“ und die kanonische Trilogie von 1964–66 sein eigen. Der Fan hat beinahe alles, der Fanatiker und Dylanologe investiert auch noch in sämtliche Bootlegs, Outtakes, Demos, Radioaufnahmen und Mono-Reissues. Deshalb hier nur ein paar meiner persönlichen Favoriten abseits des absolut Grundlegenden:

Blood On The Tracks (1974)

Auf diesem spärlich instrumentierten Album (Dylan nahm die Songs zuerst mit ein paar Freunden auf, spielte sie dann noch einmal mit professionellen Musikern ein, entschied sich für die Veröffentlichung aber doch wieder für die Originalaufnahmen) setzt sich Dylan mit seiner damals gerade gescheiterten Ehe mit Sara Lownds auseinander. Später sagte er einmal, er könne die Popularität des Albums nicht verstehen – für ihn sei nur Schmerz darin. Wer nicht so direkt betroffen ist, findet Rekapitulationen glücklicherer Zeiten neben wütenden Abrechnungen, und zärtliche Abschiedsworte neben Ausblicken auf eine Zukunft, in der man den Schmerz (fast) überwunden haben wird. Einziger Ausreißer ist „Lily, Rosemary And The Jack Of Hearts“ – eigentlich kein schlechter Song, eine fast mythisch-mysteriöse achtminütige Geschichte über Geld, Liebe, Kartenspiel und Tod, aber hier kaspert er doch etwas krawallig-quietschend in die Stimmung des Albums hinein.

Auf diesem spärlich instrumentierten Album (Dylan nahm die Songs zuerst mit ein paar Freunden auf, spielte sie dann noch einmal mit professionellen Musikern ein, entschied sich für die Veröffentlichung aber doch wieder für die Originalaufnahmen) setzt sich Dylan mit seiner damals gerade gescheiterten Ehe mit Sara Lownds auseinander. Später sagte er einmal, er könne die Popularität des Albums nicht verstehen – für ihn sei nur Schmerz darin. Wer nicht so direkt betroffen ist, findet Rekapitulationen glücklicherer Zeiten neben wütenden Abrechnungen, und zärtliche Abschiedsworte neben Ausblicken auf eine Zukunft, in der man den Schmerz (fast) überwunden haben wird. Einziger Ausreißer ist „Lily, Rosemary And The Jack Of Hearts“ – eigentlich kein schlechter Song, eine fast mythisch-mysteriöse achtminütige Geschichte über Geld, Liebe, Kartenspiel und Tod, aber hier kaspert er doch etwas krawallig-quietschend in die Stimmung des Albums hinein.

Oh Mercy (1989)

Die Achtziger gelten zu Recht nicht als Dylans stärkste Phase. Dieses Album, produziert von Daniel Lanois (sonst eher für Zusammenarbeiten mit Bands wie U2 bekannt) und im schwülen New Orleans aufgenommen, sticht heraus und nimmt schon die „Spätphase“ vorweg: Düster, rauh, reflektierend, meist spartanisch, manchmal sarkastisch, kommentiert Dylan die Welt („Political World“, „Everything Is Broken“) und erzählt Geschichten von geheimnisvollen Fremden, Unvernunft und Eifersucht („Man In The Long Black Coat“), um schließlich bei ganz persönlichen Vergangenheitserforschungen des Alternden anzukommen („What Good Am I?“, „Shooting Star“). Und wenn die Mundharmonika am Schluss verhallt ist, will man das alles am liebsten gleich nochmal hören.

Die Achtziger gelten zu Recht nicht als Dylans stärkste Phase. Dieses Album, produziert von Daniel Lanois (sonst eher für Zusammenarbeiten mit Bands wie U2 bekannt) und im schwülen New Orleans aufgenommen, sticht heraus und nimmt schon die „Spätphase“ vorweg: Düster, rauh, reflektierend, meist spartanisch, manchmal sarkastisch, kommentiert Dylan die Welt („Political World“, „Everything Is Broken“) und erzählt Geschichten von geheimnisvollen Fremden, Unvernunft und Eifersucht („Man In The Long Black Coat“), um schließlich bei ganz persönlichen Vergangenheitserforschungen des Alternden anzukommen („What Good Am I?“, „Shooting Star“). Und wenn die Mundharmonika am Schluss verhallt ist, will man das alles am liebsten gleich nochmal hören.

Time Out Of Mind (1997)

Der eigentliche Beginn der besagten Spätphase, wieder betreut von Lanois. Was sich mit „Oh Mercy“ abzeichnete, schält sich hier vollends heraus und sollte auch auf den folgenden Platten erhalten bleiben: Die krächzende Stimme, der rumpelnde Sound, das manchmal schleppende Tempo, die persönlichen Themen, aber auch der Rückbezug auf den erdigen Nährboden der amerikanischen Popmusik, den Blues und seine Mythen. Und den Schluss des Ganzen bildet eine siebzehnminütige gesungene Shortstory: „I Wish I Was In The Highlands“. Groß, dunkel, weise, melancholisch, kauzig, und meistens mit einem schiefen Grinsen im Mundwinkel.

Der eigentliche Beginn der besagten Spätphase, wieder betreut von Lanois. Was sich mit „Oh Mercy“ abzeichnete, schält sich hier vollends heraus und sollte auch auf den folgenden Platten erhalten bleiben: Die krächzende Stimme, der rumpelnde Sound, das manchmal schleppende Tempo, die persönlichen Themen, aber auch der Rückbezug auf den erdigen Nährboden der amerikanischen Popmusik, den Blues und seine Mythen. Und den Schluss des Ganzen bildet eine siebzehnminütige gesungene Shortstory: „I Wish I Was In The Highlands“. Groß, dunkel, weise, melancholisch, kauzig, und meistens mit einem schiefen Grinsen im Mundwinkel.

The Bootleg Series 1-3 rare & unreleased 1961-1991 (1991)

Wer sich doch noch über die Studioalben hinaus in die weite Welt der (bei Dylan ja offiziell herausgebrachten) Bootlegs wagen will, ist mit dieser Box gut beraten. Die drei CDs versammeln unveröffentlichte Songs, Demos, Livemitschnitte und Alternativversionen aus drei Jahrzehnten und bieten echten Mehrwert. Kennt man Songs wie „He Was A Friend Of Mine“, „Worried Blues“, „Moonshiner“, „Mama, You Been On My Mind“, „Seven Days“, „Angelina“ oder „Blind Willie McTell“ erst einmal, würde man sonst tief bedauern, dass sie es nie auf ein reguläres Dylan-Album geschafft haben.

Wer sich doch noch über die Studioalben hinaus in die weite Welt der (bei Dylan ja offiziell herausgebrachten) Bootlegs wagen will, ist mit dieser Box gut beraten. Die drei CDs versammeln unveröffentlichte Songs, Demos, Livemitschnitte und Alternativversionen aus drei Jahrzehnten und bieten echten Mehrwert. Kennt man Songs wie „He Was A Friend Of Mine“, „Worried Blues“, „Moonshiner“, „Mama, You Been On My Mind“, „Seven Days“, „Angelina“ oder „Blind Willie McTell“ erst einmal, würde man sonst tief bedauern, dass sie es nie auf ein reguläres Dylan-Album geschafft haben.